Umberto Eco und der argentinische Nachbar Valencia, den er vor der Diktatur „gerettet“ hat

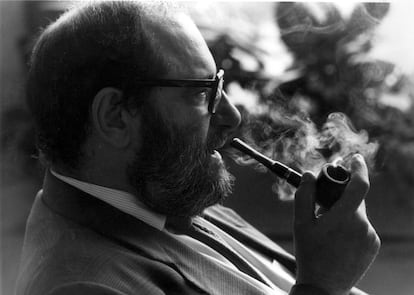

Ein Fenster des Zimmers blickt aufs Meer, die beiden anderen auf das Stadtgefüge von El Cabanyal. Dort, in einer Wohnung im alten Fischerviertel von Valencia, wird an einem heißen Frühsommernachmittag der Name des Italieners Umberto Eco erwähnt. Im Gespräch kommen die Freundlichkeit, Gelehrsamkeit und Meisterhaftigkeit des Semiologen zur Sprache, aber auch weniger bekannte Aspekte aus dem Leben des Autors von „Der Name der Rose“ , wie der Brief, der einer jungen Argentinierin half, der Diktatur ihres Landes zu entkommen, oder seine Kritik an „ Linksfaschisten “.

Lucrecia Escudero war diese junge Frau. Die heute 75-jährige argentinische Semiotikerin zieht mit ihrer kraftvollen Stimme die Aufmerksamkeit auf sich. Sie war eine Schülerin und enge Freundin des italienischen Intellektuellen und Schriftstellers, der zu den einflussreichsten Schriftstellern des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts gehörte und im Februar 2016 im Alter von 84 Jahren verstarb. Jetzt ist sie Thema eines neuen Buches. Ihre Erinnerungen, ihre Lebenserfahrung und ihre Beziehung zum Professor bilden das Rückgrat von Umberto Eco (freigegeben). Semiotik der Erlösung von der Journalistin und Schriftstellerin Mayte Aparisi Cabrera. Das Buch erscheint bei Jot Down im ersten Quartal 2026, zeitgleich mit dem zehnten Todestag des progressiven und antifaschistischen Intellektuellen. In seinem Testament hat Eco seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass mindestens zehn Jahre nach seinem Tod keine Ehrungen, Symposien oder akademischen Veranstaltungen stattfinden sollen. Es ist also mit einer Flut neuer Entwicklungen zu rechnen.

Umberto Eco (freigegeben) zeichnet sich dadurch aus, dass es ursprünglich in El Cabanyal konzipiert wurde – ohne jegliche Verbindung zu dem Professor, der an der Universität Bologna lehrte – und dass es auch in Paris, den beiden derzeitigen Wohnsitzen von Lucrecia Escudero, Interviews gab. Außerdem nähert es sich dem menschlichsten Profil des Autors sowie seinem persönlichen und politischen Engagement.

„Umberto hat mir das Leben gerettet, und zwar nicht nur intellektuell“, sagt Escudero, während er in der Wohnung von Cristina Peñamarín in El Cabanyal sitzt, ebenfalls Semiologin und emeritierte Professorin der Universität Complutense Madrid, deren Zeugnis ebenfalls in dem Essay enthalten ist. Die beiden sind seit 1976 befreundet, als sie sich bei Ecos Seminar in Bologna kennenlernten. Sie pflegten ihr Leben lang eine persönliche und akademische Beziehung zu ihm und haben sich inzwischen Häuser in dem valencianischen Viertel gekauft, das ihnen der in Paris lebende argentinische Herausgeber Carlos Schmerkin vorgestellt hatte.

Escudero, eine pensionierte Professorin, die an den Universitäten Lille (Frankreich), Córdoba (Argentinien) und Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Frankreich) lehrte, erklärt, dass sie als junge, rebellische Studentin an der Universität Rosario (Argentinien), die sehr aktiv und eine Verteidigerin der Menschenrechte war, beschloss, Eco zu schreiben und zu fragen, ob sie bei ihm studieren könne. 1976 war er bereits eine Autorität auf dem akademischen Gebiet, aber noch nicht die Berühmtheit, zu der er Jahre später mit der Veröffentlichung von Der Name der Rose im Jahr 1980 werden sollte. Sie war beeindruckt, nachdem sie an der Universität seine einflussreichen Essays Apokalyptik und Integrierte und Offene Arbeit gelesen hatte.

Verschwinden von StudentenEs waren die Jahre der paramilitärischen Verbrechen in Argentinien, der Triple A, der darauf folgenden Militärdiktatur (zwischen 1976 und 1983) und des linksgerichteten Montonero-Aufstands. Das Verschwinden von Personen wurde zur Normalität, insbesondere „von Studenten und Arbeitern“. „Viele von ihnen kamen wie ich aus der Philosophie und Literatur, einige standen mir sehr nahe“, fügt Escudero hinzu. „Also schrieb ich einen Brief an Umberto, wie jemand, der dem Weihnachtsmann schreibt. Ich war eine gute Studentin, aber ich hätte nie erwartet, dass ein paar Wochen später per Post ein Wunder geschehen und ein Brief auf dem Briefkopf der Universität Bologna eintreffen würde. Darin stand, dass er mich als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl angenommen hatte und mir seine ihm gewidmete Abhandlung über Allgemeine Semiotik als Geschenk schicken würde“, erinnert sie sich.

Mit diesem Zeugnis bewarb sich Escudero um die Stipendien des Italienischen Kulturinstituts, einer der italienischen Botschaft in Argentinien angeschlossenen Organisation, für ein Studium in Argentinien. Diese Stipendien richten sich speziell an die große Bevölkerung italienischer Abstammung im Land. Sie gewann. Fünfzig Jahre später ist die Semiologin noch immer gerührt, wenn sie sich daran erinnert, wie sie erleichtert aufatmete und in Applaus ausbrach, als das Flugzeug mit zahlreichen Studierenden an Bord abhob und ihr Land hinter sich ließ.

„Ich habe die Reise als Befreiung erlebt. Es stimmt, dass einige der mitreisenden Studierenden nicht mit Militanz und Unterdrückung zu kämpfen hatten oder sie nicht am eigenen Leib erfahren haben, aber ich schon, und ich war nicht die Einzige“, erklärt Escudero. Die Argentinierin erzählt in Aparisi Cabreras Buch, dass sie in ihrem Koffer Zeitungsausschnitte mit Namenslisten von Menschen aufbewahrte, die bei militärischen Auseinandersetzungen in Argentinien ums Leben gekommen waren, mit nur einem Ziel: Amnesty International. „Jahre später gestand Umberto mir, dass er beim Lesen meines Briefes spürte, dass ich in Gefahr war“, erinnert sie sich. Die Schriftstellerin teilte dies auch Patrizia Magri mit, die ihre rechte Hand war.

Escudero erinnert sich, dass er bereits bei seinem ersten Treffen mit dem Intellektuellen in Bologna seine Natürlichkeit und Komplizenschaft zeigte, ihn zu einer Pizza einlud und ihm seine Zufriedenheit, aber auch eine gewisse Angst anvertraute: „Er hatte gerade ein verfallenes Kloster mitten in den Bergen gekauft, und da er mit einer sehr strengen Deutschen, Renate Ramge, verheiratet war, wusste ich nicht, wie ich es ihm sagen sollte.“

Das KlosterDas Kloster spielte eine wichtige Rolle beim Schreiben von Der Name der Rose , einem mittelalterlichen Kriminalroman und Kompendium von Kultreferenzen, der von der Kritik sehr positiv aufgenommen wurde. Einige von ihnen distanzierten sich jedoch von dem Werk, als es ein weltweiter Publikumserfolg wurde und sich mehrere zehn Millionen (einigen Schätzungen zufolge ein halbes Hundert) Exemplare verkaufte. Im vergangenen April fand an der Mailänder Scala die Uraufführung der Opernversion von Francesco Filidei statt, die auch an der Pariser Oper aufgeführt wird.

All dies wird in Aparisi Cabreras Buch erörtert, das die weniger bekannte und die bekanntere Seite von Eco in einer Forschungsarbeit präsentiert, die die mündlichen Erinnerungen einiger seiner wichtigsten Schüler rettet und dabei besonderes Augenmerk auf seine Verbindungen zu Argentinien legt.

Das Buch beschreibt Escuderos Treffen mit einer italienischen Diplomatin im Jahr 1990 am Italienischen Kulturinstitut in Paris. Er erzählte ihr, dass sich die Institution „bewusst war, dass sie mit den in den Jahren der Führung vergebenen Stipendien dazu beitrug, junge Argentinier zu retten“.

Auf jeden Fall habe das Italienische Kulturinstitut in Argentinien keine organisierte Operation durchgeführt und auch das Außenministerium habe nichts damit zu tun gehabt, erklärte der Diplomat Enrico Calamai in einem Telefongespräch mit EL PAÍS von seinem Zuhause in Rom aus, wie Federico Rivas Molina aus Buenos Aires berichtete.

„Es könnte sein, dass der Direktor des Instituts geholfen hat, aber aus persönlichen Gründen, oder dass Eco an das Außenministerium in Rom geschrieben hat“, bemerkt der 80-jährige Diplomat, der damals in der italienischen Botschaft in der argentinischen Hauptstadt arbeitete. Zuvor war Calamai 1973 Vizekonsul in Santiago gewesen und hatte in dieser Position Hunderte Chilenen unterstützt und geschützt, die auf der Flucht vor Pinochets Putsch in die italienische Botschaft geflohen waren.

Am Italienischen Institut in Buenos Aires „gab es ein Komitee aus italienischen und argentinischen Beamten, das die Kandidaturen bestätigte.“ „Wenn die italienische Seite darauf bestanden hätte, hätte man die Kandidatur annehmen können. Wäre es ein bekannter Guerillakämpfer gewesen, wäre es sehr schwierig geworden. Außerdem gab es viele Menschen, die in Gefahr waren, die Organisationen verlassen hatten und noch nicht identifiziert waren“, fügt er hinzu.

Die Psychoanalytikerin Cristina Canzio, eine Freundin Escuderos, lernte Calamei in Buenos Aires kennen, bevor sie ebenfalls ein Stipendium in Italien erhielt. Ihre einzige Motivation war ein Studium in Florenz bei Graziella Magherini, der Psychiaterin, die 1979 den Begriff „Stendhal-Syndrom“ oder „Florenz-Syndrom“ prägte – eine psychosomatische Störung, die durch den Kontakt mit Kunstwerken ausgelöst wird. Ihr Zuhause in der italienischen Stadt war damals Zwischenstopp und Anlaufstelle für einige Argentinier, die vor der Diktatur flohen, erzählt sie am Telefon.

Jetzt wird Cabanyal zu einem Treffpunkt für neue Nachbarn. Dort renoviert Escudero eine Erdgeschosswohnung in einer der Straßen, die die volkstümliche Architektur (eklektisch, modernistisch, bescheiden) eines Viertels bewahrt, das von Vernachlässigung und der Bedrohung durch Spitzhacken zum modernen Leben überging. Von dort aus besucht sie den Lehrer und Freund, der „ihre Meinung geändert“ und ihr klar gemacht hat, dass sie „eine linke Faschistin gewesen war“. Eco hinterfragte das Blutvergießen im Kampf der Montoneros und der revolutionären Peronisten der 1970er Jahre, die sie mit Italiens Roten Brigaden verglich, die Aldo Moro ermordeten und so die Möglichkeit vereitelten, das historische Engagement des PCI-Führers Enrico Berlinguer umzusetzen, gemeinsam mit den Christdemokraten die Macht zu ergreifen, wie es in dem kürzlich in Spanien erschienenen Film „Der große Ehrgeiz “ dargestellt wird.

EL PAÍS